1. Typographie masculine : aux racines du mâle.

2. Le genre comme outil de domination typographique.

5. Affiliation de la linéale à la typographie masculine : l’idéal universel.

Flo Parmentier questionne la présence du genre dans le domaine du dessin de caractère : quelle influence les stéréotypes de genre ont-ils eu sur l’histoire de la création typographique ? Qu’en retient-on aujourd’hui ? Ces réflexions, développées lors de l’écriture de son mémoire en licence à l’Ésad d’Amiens, sondent l’histoire viriliste de l’imprimerie, à l’origine d’un « genrage » typographique toujours bien ancré, étudiant ses causes et ses conséquences.

1. Typographie masculine : aux racines du mâle.

Dans l’Angleterre du 19e siècle, période de révolution industrielle, certains penseurs et artistes — rassemblés plus tard sous le nom d’Arts and Crafts — s’indignent des méfaits de l’industrialisation sur la production artistique et architecturale, prônant un retour à des pratiques médiévales de l’artisanat.

Dans le domaine typographique, c’est dans la production de livres que cette doctrine est la plus établie ; face à la mécanisation de la presse (des cylindres de Koenig à la rotative de Hoe, en passant par la Linotype et la Monotype) naquit un engouement pour la presse privée. Le plus célèbre exemple de cette tendance est sans doute celui de la Kelmscott Press de William Morris, chef de file du mouvement Arts and Crafts, dont les ouvrages d’inspiration médiévale renouèrent avec la tradition des incunables.

Source : MORRIS, W., menu du banquet annuel de la Kelmscott Press, 1893.

Derrière ce regard admiratif porté vers le 15e siècle se cachent pourtant des préoccupations autres qu’esthétiques. Déjà fort de cinquante années d’expérience en imprimerie, d’un immeuble et d’une presse à son nom, Theodore Low De Vinne fut le premier imprimeur américain à accéder à la célébrité, s’étendant bien au-delà de sa New York natale. Sa proximité outre‑atlantique avec William Morris en est la preuve, attestée par leurs correspondances et la visite de De Vinne à l’atelier de son confrère en 1892[1]. Écarté du mouvement Arts and Crafts par sa longue association avec la mécanisation et la commercialisation de la presse[2], De Vinne partageait pourtant avec Morris le sentiment que l’imprimerie s’était dégradée au fil du siècle.

Lors de la sixième convention annuelle des imprimeurs de l’United Typothetae of America, De Vinne fit un discours qui devint peu après, lors de sa publication dans la revue American Bookmaker, le manifeste « Masculine Printing[3]». Il y traduit ses préoccupations en prétendant l’existence de « deux styles d’imprimerie » auxquels il attribue un genre :

« J’appelle masculin tout imprimé remarquable pour sa lisibilité, pour sa force et son absence d’ornements inutiles. J’appelle féminin tout imprimé remarquable pour sa délicatesse, et pour la fragilité qui accompagne toujours cette délicatesse, ainsi que pour sa profusion d’ornements.[4]»

Dans ses mots, la « typographie masculine » serait initiale, celle de « tous les grands livres du monde », tandis que son « opposée féminine », jeune « [d’]au moins deux générations d’imprimeurs », comporte « bien sûr […] plus de faiblesse ».

2. Le genre comme outil de domination typographique.

Quelles raisons De Vinne avait‑il pour préférer les adjectifs « masculin et féminin » à « sobre et ornementé » ou « rustique et fin » ? Dans le bien nommé chapitre « Typography and Gender » du recueil d’essais Illuminating Letters, Megan L. Benton livre quelques éléments de réponse à cette question. Elle y explique que l’attribution de genres à la typographie est en grande partie une réaction à la présence grandissante des femmes dans le domaine, tant dans l’industrie que dans le lectorat[5]. En effet, le 19e siècle vit attribuer aux femmes des droits qui leur étaient jusqu’alors refusés (fonciers, de propriété, plus tard de vote…), et un accès aux formations d’art et de design qui leur fit atteindre tous métiers de l’imprimerie. Entre 1866 et 1896, en France, leur présence passa de 7 000 à 16 000 travailleuses dans le domaine, des imprimeries exclusivement féminines fleurirent tout au long du 20e siècle, avec eux des syndicats féministes…[6] De même, l’industrialisation de la presse leur permit d’acquérir une littérature à moindre coût, adaptée, qui plus est, à sa nouvelle cible de lecteur·ices novices. La propagation de l’espace vide autour et au sein des blocs de textes est ainsi la preuve d’un effort d’accommodation aux yeux des amateur·ices.

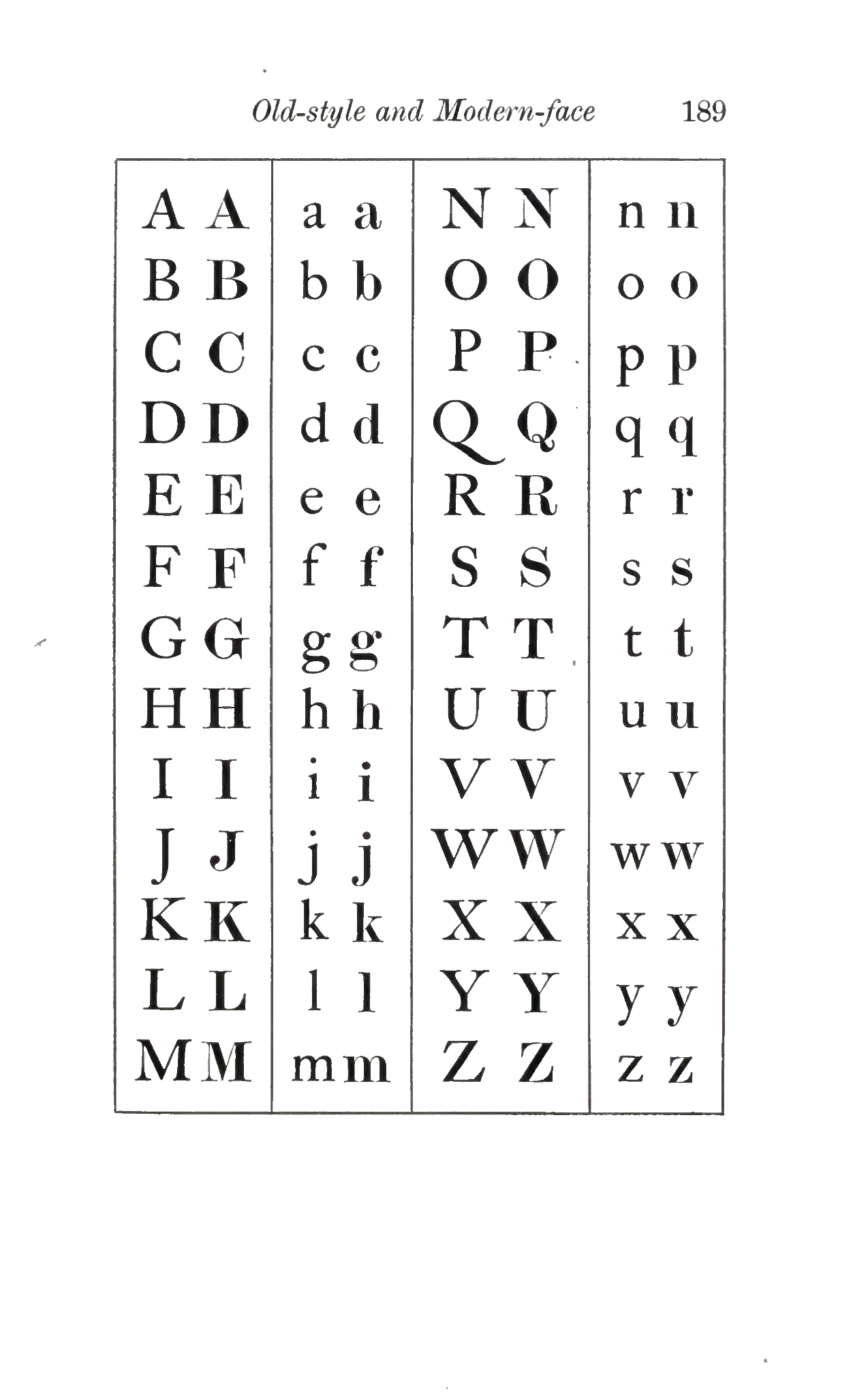

De ce constat de perte de contrôle, aux mains des femmes, et des machines sans main, naît donc l’intention de dénigrer une esthétique dite « victorienne » par la féminisation de ses supposés défauts. Finesse, uniformité ou ornements — permis par le progrès technologique — furent rapidement associés au genre féminin sous la plume influente de Theodore Low De Vinne. Selon lui, deux types de caractères nuisent à la qualité de l’impression[7]: les « modernes » que les formes compressées, les courtes ascendantes et descendantes, les très fins empattements et le contraste prononcé rendaient « misérables, faibles et inefficaces » (celles que la classification Vox‑ATypI nomma par la suite didones[8]), les caractères d’ornement, outils d’exhibition des talents et moyens des imprimeurs selon lui, desservant la lisibilité — donc le propos — des textes composés.

Source : LOW DE VINNE, T., comparatifs des styles typographiques ancien et moderne extraits de son manuel « The practice of typography », 1900.

Si ces amalgames auraient pu suffire à la critique, l’auteur ne s’arrêta pas là. Dans le premier volume de sa série The Practice of Typography, De Vinne explique, par un raisonnement scientifique, les conditions de durabilité des types de l’époque, employant le terme de « faiblesse » pour qualifier les modernes dont les finesses se brisaient rapidement, tout comme il l’utilise quelques pages plus tard pour décrire la typographie « féminine [9]».

Par opposition, la typographie « masculine » serait grasse car plus robuste, tant dans le dessin des empattements que dans l’empreinte de la lettre pressée sur le papier. Nombre de revivals de l’époque en témoignent : Nicolas Jenson, instaurateur des caractères romains tels que nous les connaissons aujourd’hui, fut ainsi l’une des principales inspirations des dessinateurs de l’époque. William Morris en conçut le Golden Type, dont « la simplicité et la lisibilité », prouvant le « mérite supérieur de la typographie masculine », faisait défaut à « notre style efféminé de romain » d’après De Vinne[10].

3. Perpétuer les stéréotypes.

Cependant, comment savoir si la vision genrée de la typographie a subsisté à travers ces relectures successives ? Le Caslon, « clair et ouvert, mais pas faible ou délicat[11]» selon De Vinne, fut d’abord publié en 1722 et engendra de nombreux revivals dont on retrouva un exemple, en 1929, dans la première édition du livre Passing de Nella Larsen. Le fait pourrait être anodin ; pourtant, il est surprenant d’avoir utilisé l’un des archétypes de la typographie « masculine[12]» pour composer l’œuvre d’une romancière afro‑descendante et traitant de la condition de femme noire durant les années 20, période de la Renaissance de Harlem. Plus surprenant encore est le colophon de l’ouvrage, rédigé par son éditeur Alfred A. Knopf, encensant à chacune de ses publications les revivals des fontes préindustrielles sélectionnées : « caractère artistique et facile à lire, le Caslon a deux siècles de popularité constamment grandissante dans notre pays — il est d’intérêt de noter que notre Déclaration d’Indépendance et nos premiers papiers‑monnaies, distribués aux citoyens et nouvelles nations, étaient à l’origine imprimés dans cette police d’écriture.[13]»

Dans le cas de Passing, l’utilisation du Caslon est symptôme de l’appropriation de la culture noire dominée, en pleine émergence à Harlem, par la culture dominante masculine blanche. Le procédé est d’ailleurs signifiant quant au principe du passing dont traite l’ouvrage, c’est‑à‑dire la capacité d’un·e individu·e à être perçu·e et accepté·e par un groupe dont i·el serait habituellement exclu·e. Dans le contexte du genre, le passing est souvent affaire d’apparence, et la typographie « masculine » a ici vocation de faire « passer » visuellement le texte d’une femme racisée auprès d’un lectorat que la société lui oppose. Elle désire l’inscrire dans l’histoire d’une culture « américaine » idéalisée (se l’approprier), comme le montrent les références à la Déclaration d’Indépendance et à la monnaie états‑unienne.

4. Le couple romain/italique

La discrimination genrée de la typographie est d’ailleurs loin d’être une invention du 19e siècle. L’imprimerie ayant longtemps été terrain de domination masculine — si l’on en juge aux lignées d’imprimeurs dont les femmes ne devenaient visibles qu’une fois devenues veuves — elle pourrait remonter jusqu’à l’invention même de l’imprimerie. Plus précisément jusqu’aux premières variations dans la gravure des types : supplantant la textura de Gutenberg en Italie, le romain d’Arnold Pannartz et Konrad Sweynheim devint le support d’une pensée humaniste qui engendra les premiers « schismes » typographiques binaires.

L’italique vint ainsi noircir pour la première fois les pages de la littérature humaniste avec, pour premier support, l’Opéra de Virgile. Alde Manuce et son graveur Francesco Griffo, dédiés à la mise en page du roman, s’inspirent de la lettera antica corsiva pour tailler ces nouveaux signes, opposant immédiatement l’italique au romain (basé sur la lettera antica formata) déjà usité.

Gérard Blanchard, dans un article de Communication et langages nommé « Garamond, mythe et patrimoine », voit dans l’émergence du couple romain/italique « l’équivalent du mythe néo‑platonicien de l’androgyne, alors à la mode.[14]» Quatre ans plus tôt, Blanchard nous parlait déjà de l’italique dans le travail de Nicolas‑Edme Restif de La Bretonne. Auteur de littérature libertine et typographe de formation, le surnommé Rétif de la Bretonne illustre, par son œuvre, sa considération des femmes dans la société, que son utilisation de la typographie traduisit également : « pour Restif l’usage de l’italique est lié à l’image de la femme, à la galanterie, souvent chez lui elle exprime l’immoralité d’état, l’érotisme.[15]»

Si Blanchard, dans son texte de 1993, évoque une complémentarité des deux styles typographiques, il est à noter que la comparaison n’est pas sans hiérarchie, tant dans l’utilisation de l’italique que dans sa présentation secondaire par l’auteur. De même que son analyse de l’œuvre du Rétif de la Bretonne, témoignant de l’obsession de ce dernier pour les femmes, élide entièrement la place qu’il leur accorde dans ses ouvrages, effaçant par là même son estime de l’italique : « son œuvre est une vaste variation sur quelques thèmes privilégiés […] du fétichisme du pied (Le Pied de Fanchette, Le Soulier couleur de rose), du thème de la femme persécutée dont il se voit le sauveur, de l’évocation d’un certain nombre de jeunes filles ou femmes qui font date dans sa vie — Virginie, Louise, Thérèse, Sara… surtout de la défloration des ingénues et du fantasme de la relation sexuelle avec sa fille […][16]»

Le texte de Blanchard ne fait état d’aucune critique quant à l’aspect misogyne de la pensée de Rétif de la Bretonne, elle n’est qu’une analyse factuelle dont l’absence de jugement démontre une banalisation largement admise du viol et de l’inceste.

5.Affiliation de la linéale à la typographie masculine : l’idéal universel

Des préconisations de Theodore Low De Vinne aux cursives « féminines » du Rétif de la Bretonne, nous continuons d’appliquer à la typographie contemporaine un panel de stéréotypes de genres hérités de l’histoire. Parmi eux, il reste à préciser le cas des lettres sans empattements, les linéales, dont l’omniprésence aujourd’hui renvoie souvent à la notion d’universel. Identifiée comme « masculine » dans un article du Walker Art Center — un classement de 2016 sur lequel il faudra revenir plus tard[17] — la linéale est décrite comme « normale et autoritaire », empreinte d’un manque de charisme dont témoigne la police‑type choisie : « Standard, Arial, Helvetica ou peu importe ». Dans son manuel typographique Plain Paper, Theodore Low De Vinne nous parle durant un chapitre de ces lettres qu’il nomme alors gothiques, terme employé par les imprimeurs états‑uniens de l’époque. S’abstenant de ses habituels jugements de valeur, il se contente d’une courte description — « le plus simple et grossier de tous les styles » — et d’énoncer les utilisations qui en sont faites. Ces « gothiques » ont pourtant certaines des caractéristiques « masculines » proposées par De Vinne.

L’inspiration antique des linéales, pareillement à l’inspiration médiévale des romains classiques chère à De Vinne, ramène inévitablement à un passé glorieux — les capitalis monumentalis étant à l’origine gravées en haut d’édifices dans le but d’affirmer la puissance de Rome — époque à laquelle l’une des principales qualités est celle d’être un homme (vertu et virilité proviennent toutes deux du latin vir : homme).

On comprend ainsi pourquoi les linéales seraient autoritaires. Quant à leur rapport à la norme, c’est dans l’histoire moderniste de la typographie qu’il faut en chercher l’explication. Proche de l’école du Bauhaus, le typographe Jan Tschichold théorise en 1928 la Nouvelle Typographie, une doctrine portée par son manuel éponyme à l’intention de l’industrie du livre. Aux antipodes de la philosophie Arts and Crafts, Tschichold partage pourtant avec De Vinne un même souci pour la lisibilité et une aversion pour l’ornement, à la différence que tout empattement est pour lui accessoire, donc à bannir. Faisant l’éloge de la linéale, la Nouvelle Typographie est rapidement condamnée par le régime nazi, forçant Tschichold à fuir pour la Suisse où ses théories influenceront le style typographique international.

L’omniprésence de la linéale dans le paysage typographique contemporain est ainsi explicable, sa popularité en faisant très vite une norme, la normalité se changeant rapidement en neutralité. Le neutre et l’universel sont pourtant deux idéaux, poursuivis depuis longtemps par l’Occident, qui semblent parfaitement illusoires, et la typographie en a elle aussi fait les frais. Dans son discours La typographie devrait être invisible[18], l’autrice Beatrice Warde propose une métaphore qui fera date : une bonne lettre, tel un verre à vin, devrait s’effacer au profit de ce qu’elle transmet, c’est‑à‑dire le texte.

Sur quels critères peut‑on déterminer qu’une lettre est objective ? La neutralité dépend du groupe dominant et lui profite. Pour cette raison, les normes occidentales sont souvent basées sur le modèle masculin à l’identité dominante (cisgenre, hétérosexuel, valide…), au dépend d’individu·es que le neutre invisibilise.

En dépit des différences esthétiques, chacune des incarnations de la sois-disante typographie masculine — de De Vinne au style typographique international — participe à l’hégémonie du « bon goût », théorisé par Pierre Bourdieu, que Camille Circlude relie à « l’entreprise capitaliste occidentale, invalidant au passage toute une série de pratiques alternatives[19]». C’est au sein de ces pratiques qu’i·el nous laisse imaginer la naissance et la propagation d’une esthétique queer de la typographie.

- Irene Tichenor, No Art Without Craft: The Life of Theodore Low De Vinne, Printer, David R. Godine Publisher, 2005. Traduction libre. ↑

- Jon Bath, Blowing the Crystal Goblet: Transparent Book Design 1350-1950, 2009. ↑

- Theodore Low De Vinne, « Masculine printing », American Bookmaker (New York), 1892. ↑

- Ibid. ↑

- Paul C. Gutjahr et Megan L. Benton, Illuminating Letters: Typography and Literary Interpretation, University of Massachusetts Press, 2009. ↑

- Natural Enemies of Books, A Messy History of Women in Printing and Typography, Occasional Papers, 2020. ↑

- Paul C. Gutjahr et Megan L. Benton, Illuminating Letters: Typography and Literary Interpretation, University of Massachusetts Press, 2009. ↑

- La classification typographique VoxATypI fut imaginée par Maximilien Vox en 1954, remplaçant celle de Francis Thibaudeau considérée obsolète. ↑

- Theodore Low De Vinne, The Practice of Typography: A Treatise on the Processes of Type-making, the Point System, the Names, Sizes, Styles and Prices of Plain Printing Types, 1900. ↑

- Ibid, p. 208. ↑

- Ibid, p. 192. ↑

- « la force et la simplicité de l’ancien Caslon », Ibid, p. 268. ↑

- Nella Larsen, Passing, Knopf, 1929, p. 217. ↑

- Gérard Blanchard, « Garamond, mythe et patrimoine », Communication et Langages, 1993. ↑

- Gérard Blanchard, « Le curieux code typographique de Restif de La Bretonne », Communication et Langages, 79, 1989, p. 72. ↑

- Rainier Lanselle, « Rétif de la Bretonne, ou la folie sous presse », Essaim, 16, 2006, p. 70. ↑

- Riley Hooker, « 7 Genders, 7 Typographies: Hacking the Binary », Walker, 2016. [https://walkerart.org/magazine/7-genders-7-typographies-hacking-the-binary] ↑

- Beatrice Warde, « The Crystal Goblet », Sixteen Essays on Typography, Sylvan, 1955. ↑

- Camille Circlude, La Typographie post-binaire, B42, 2024, p. 55. ↑